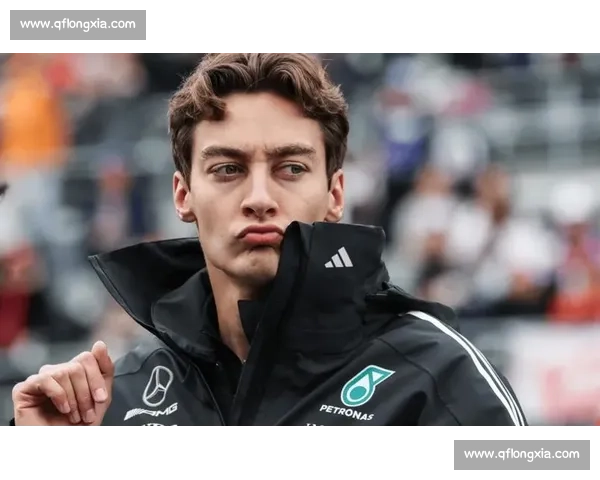

轮胎与对手的双重绞杀:拉塞尔与工程师的赛道突围战

当 2025 赛季 F1 中国站的阳光炙烤着上海国际赛车场,赛道温度飙升至 36.8 摄氏度的那一刻,乔治・拉塞尔的耳麦里已响起工程师急促的提醒:“前胎温度逼近临界值,皮亚斯特里的圈速还在刷新。” 这场被载入赛事史册的较量,不仅是车手间的速度对决,更是梅赛德斯工程师团队与轮胎物理法则的极限博弈 —— 在每圈需精准控制 0.1 秒差距的 F1 赛场,拉塞尔必须同时打赢 “温控战” 与 “超车战”。

彩神,彩神vl,彩神vll购彩,彩神vl正赛起步阶段的混乱尚未平息,拉塞尔便陷入了两难境地。杆位起步的皮亚斯特里凭借迈凯伦赛车的空气动力学优势牢牢守住领先,而拉塞尔刚完成超越诺里斯的动作,方向盘传来的细微震动就让他立刻警觉 —— 中性胎的橡胶分子正在高温下加速降解。“轮胎抓地力以每圈 2% 的速度流失。” 数据工程师在维修区通过遥测系统捕捉到危险信号,轮辋温度已突破 120 摄氏度,这距离倍耐力轮胎的热降解阈值仅一步之遥。

此时的维修区作战室里,十余名工程师正围着屏幕展开紧急推演。首席策略师快速滑动平板:“沿用原定的 25 圈一停策略,轮胎撑不到超越窗口出现。” 他的手指落在赛道地图的 14 号弯标记处,这里的连续弯道是轮胎升温的重灾区。液压系统工程师立刻响应:“可以将刹车偏置向前轮偏移 3%,利用制动热量平衡前后胎温差,但这会牺牲入弯速度。” 这个方案意味着拉塞尔必须在皮亚斯特里拉开差距前找到新的超车机会。

拉塞尔的驾驶风格正在被实时改写。通过耳麦接收工程师的指令后,他开始调整过弯线路:在长直道末端提前收油,用滑行代替重刹减少轮胎摩擦;入弯时刻意放大转向幅度,借助车身侧滑为轮胎 “降温”。但皮亚斯特里的节奏压迫从未停止 —— 迈凯伦车手凭借更稳定的轮胎状态,每圈能拉开 0.3 秒的差距。当比赛进行到第 18 圈,诺里斯对拉塞尔的超越更是雪上加霜,梅赛德斯的领奖台席位岌岌可危。

“立即执行 undercut 策略!” 维修区终于传来关键指令。拉塞尔在第 20 圈突然切入维修通道,4 名技师用 3.8 秒完成换胎作业,比迈凯伦的标准停站时间快了 0.2 秒。这个看似微小的时间差,正是工程师团队提前三天通过模拟计算锁定的 “黄金窗口”—— 他们预判到皮亚斯特里将在第 22 圈进站,利用新硬胎的抓地力优势,拉塞尔有望在出站后完成超越。但风险同样存在:新胎需要 3 圈才能达到工作温度,这段时间里他必须顶住诺里斯的追击。

轮胎温度的 “甜蜜点” 把控成为胜负手。出站后的拉塞尔在第 21 圈遭遇了最艰难的考验:硬胎温度未达标导致转向不足,在 9 号弯险些冲出赛道;而身后的诺里斯正凭借暖胎完成的中性胎发起猛攻。“保持刹车压力稳定,轮辋加热系统已激活。” 工程师的声音带着镇定,赛车的制动热量正通过特殊轮廓的轮辋传导至轮胎,这种被拉塞尔称为 “精细温控术” 的技术,能将轮胎升温速度提升 15%。

第 23 圈的计时屏终于传来好消息:拉塞尔的单圈速度比皮亚斯特里快 0.4 秒。此时的皮亚斯特里刚完成进站,出站后恰好落入拉塞尔的 DRS 攻击范围。在长直道末端,拉塞尔抓住对手新胎未暖的窗口期完成超越,耳麦里瞬间爆发出欢呼。但工程师立刻降温:“注意后胎温度,已经达到 118 度。” 拉塞尔随即放缓节奏,通过调整油门开度将轮胎温度稳定在工作窗口内 —— 这个操作让他付出了被皮亚斯特里缩小差距的代价,却为最终完赛保住了轮胎寿命。

这场持续 56 圈的双重对抗,最终以皮亚斯特里夺冠、拉塞尔季军收尾。但维修区里的复盘远比领奖台更激烈:数据显示,工程师团队全程做出 17 次实时调整,其中 8 次与轮胎温度直接相关;拉塞尔的驾驶数据中,有 23 圈的转向角度、刹车力度与预设参数偏差不超过 2%。“这就像在悬崖边行走。” 拉塞尔在赛后采访中比喻,“多 1 度轮胎过热,少 1 度抓地力不足,而皮亚斯特里的速度又像身后的追兵,每一步都得精准计算。”

在中国站之后的新加坡大奖赛上,类似的剧情再度上演。当拉塞尔从杆位起步捍卫领先时,皮亚斯特里的追击与轮胎退化的警报同时响起。这一次,工程师团队借鉴上海的经验,提前为滨海湾赛道的湿热气候定制了轮辋散热方案,最终帮助拉塞尔守住冠军。正如梅赛德斯技术总监所说:“现代 F1 的胜利从不是车手的独角戏,而是工程师用数据对抗物理法则,车手用方向盘平衡速度与生存的共同胜利。”

这场贯穿 2025 赛季的双重博弈,早已超越了单纯的赛道竞争。它印证着 F1 的终极魅力:在轮胎温度与对手速度的双重绞杀中,人类的智慧与勇气正在创造机械运动的极致可能。而拉塞尔与工程师团队的每一次配合,都是对 “毫厘之间定胜负” 的最佳诠释。

文章围绕赛事实例展开,详细呈现了拉塞尔与工程师的双重对抗过程。你若想补充其他赛事细节、增加技术原理讲解,或调整内容侧重点,欢迎随时告知。

发表评论